Om Awighnam Astu Nama Sidham

Kembali ke wiracarita tentang Resi Subali, sang pemilik Aji Pancasona.

Laksmitaning subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah.[1] Subali telah mencapai level akhir dalam menjalankan ‘tapa ngalong’ nya. Paripurna dalam arti sebenarnya.

Ia sukses menaklukkan kesunyian, melipat dimensi-dimensi waktu dalam jantra keabadian. Resi Subali melintasi ratusan nama-nama, ribuan istilah, menyimpulkannya dalam satu kata, Kun. Kemudian, Fayakun.

Pun Subali menutup rapat-rapat daya negatif dari kesembilan lobang nafsunya, lubang yang dipenuhi nyala-nyala merona. Ia memendam gemuruh kehendak dengan riap-riap wajahnya yang berwarna-warni. Segera ia menyatukan rasa, antara ia dengan Dia yang tak tergambar dalam berjuta angan-angan, selaksa imajinasi. Dzat tan kinaya ngapa. Tidak ada sesuatu yang menyerupaiNya.

Tak ragu-ragu dengan menyatunya Sang Suksma, dihayati dan dinyatakan disaat hening dan sunyi, disimpan dalam lubuk hati. Pembuka tabir penghalang itu, tiada lain dari keadaan diantara tidur dan sadar, seperti masuk ke alam mimpi, hadirnya rasa yang sejati.[2]

Hingga sampailah Subali pada dimensi yang tidak ada atas, depan, belakang, kiri, kanan, dalam, maupun luar. Hanya, hanya terangkai dalam tiga huruf klasik, a.d.a. Pun, huruf hanyalah huruf. Pada gilirannya segala jenis huruf luruh dan bermanifestasi dalam satu titik.

Anugerah Dewata

Keteguhan Subali membuat Dewata iba. Sehingga menggerakkan Sang Maha Guru, Sang Manikmaya, Ksatria Wangsa Surya, dan Avatar dari Kasta Dewa untuk menemuinya. Maha Guru turun ke Arcapada, nama satuan dimensi alam terbawah. Alam yang terangkai dalam pola-pola kosmologi jagad Tri Loka.

Ketika Sang Maha Guru berkenan datang, tubuh Subali masih terlilit di cabang pohon abadi asvath, menjuntai kebawah, tertimpa pendar-pendar sinar bagaskara yang hendak kembali ke peraduannya. Angslup mengikuti pola algoritma kala senja tiba. Segera semburat daya magis Sang Maha Guru memancar, menyibak segala sesuatu yang ada didepannya, merudapaksa Subali tuk bangun dari pertapaannya. Jenggirat, senyum tersungging tersimbur dari kedua bibirnya yang tampak hitam legam, sehitam biji buah kedawung, selegam butiran jelaga. Di iringi kedua kelopak mata yang perlahan-lahan terbuka, terkesiap, Subali telah siap untuk menerima anugerah Dewata.

“Anak ku, keteguhan hatimu telah menyeret energi dari empat penjuru mata angin berikut titik pusatnya untuk menyelimuti bingkai kesadaranmu. Kau telah menghayati esensi keberpijakanmu dengan Ibu Pertiwi. Itulah Aji Pancasona. Batas-batas paling absurd antara kehidupan dan kematian. Satukan pikiran, hati, dan rasa untuk mewadahinya di wadah jiwamu”, sabda Sang Maha Guru.

“Hanya restu pikulun yang saya jadikan azimat”, jawab Subali dengan nafasnya yang terengah-engah.

Panca Sona

Panca Sona adalah kekuatan empat arah mata angin dengan keberpijakan kepada bumi pertiwi sebagai penggenapnya. Bapak angkasa yang menaungi. Jiwanya tenang, dibawah naungan langit Bima Sakti yang rupawan. Tidak ada pangeran, tidak ada cinta namun indranya tidak buta.[3] Ibu bumi menyayangi, Bumi ingin genggaman, Bumi ingin belaian, Hanya peluk yang diperlukan.[4] Kasih diantara keduanya berkelindan dalam ruas-ruas tubuh anak yang dilahirkannya.

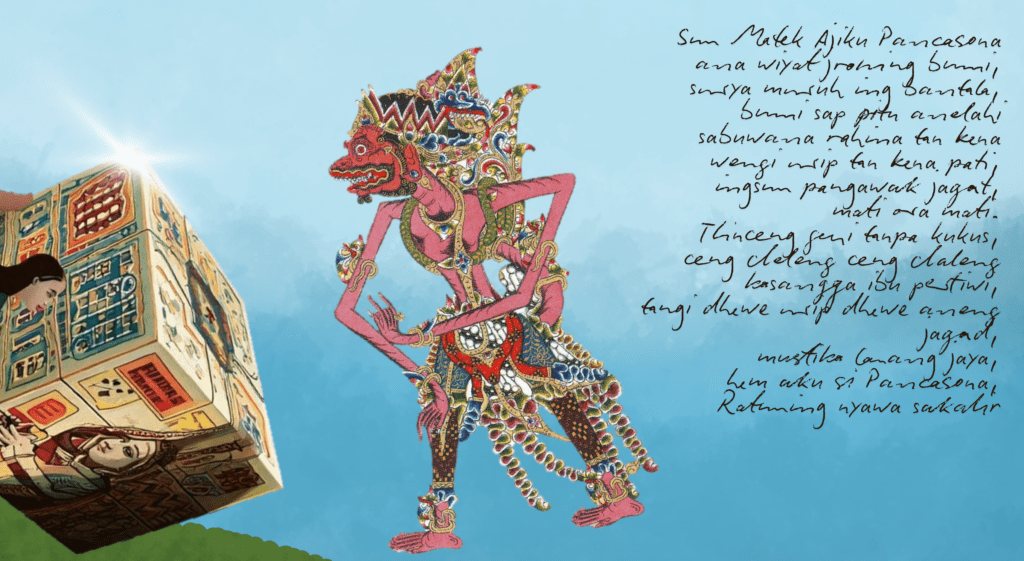

Deretan huruf yang terangkai dalam narasi indah sebuah mantra, keluar melesat dari lidah kering Subali.

“Niat ingsun matek ajiku Pancasona,

Ana wiyat jroning bumi,

Surya murub ing bantala,

Bumi sap pitu,

Anelehi sabuwono

Rahina tan keno ing wengi

Urip tan kenenaning pati

Yo Ingsun pangawak Jagat

Mati ora mati. Tlenceng geni tanpa kukus,

Ceng-cleleng, Ceng-cleleng

Kasonggo ibu pertiwi

Tangi dhewe urip dhewe

Eneng jagad mustikaning lananging jaya

Empu,Yo aku si Pancasona Ratune nyowo sakalir”[5]

Aku berniat melafalkan mantra suci lima kekuatan.

Ada hamparan langit di kedalaman bumi

Di kedalaman bumi Sang Surya telah memancarkan sinarnya

Bumi yang berlapis-tujuh tujuh

Terhampar di seluruh alam

Siang tak kenal malam.

Hidup yang tak mengenal kematian.

Inilah aku, duta Alam Semesta.

Ketika mati, tidak akan pernah mati.

Bagaikan sumbu kecil yang menyalakan api tanpa keluar asap.

Terdorong bara candu yang selalu menang

Disulut bara candu yang tak pernah kalah.

Disangga oleh kasih sayang Ibu Pertiwi.

Bangun dan hidup sendiri.

Di dalam bumi, mustika kejayaan kaum lelaki.

Wahai empu, akulah Pancasona, lima kekuatan, raja dari seluruh segala jenis nyawa.

Subali telah mengerti, juga paham. Pada titik batas kehidupan, keabadian adalah sublimasinya. Yang Hidup tak akan pernah mati. Kehidupan tak ubahnya lorong nan panjang tak bertepi. Karena kehidupan adalah wajah lain kematian, begitu juga sebaliknya. Bahwa Hidup, Menghidupi, Kehidupan, Dihidupi, Yang dihidupi, Yang menghidupi, berasal dari akar yang satu, Hidup.

Selama memutar balik sejauh 180°, Subali telah menyerap esensi kehidupan, layaknya lentera yang menggantung tanpa sebuah sandaran. Baik yang bersandar maupun yang disandari telah luruh menjadi entitas tunggal, tiada beda. Loroning atunggil. Sehingga, ketika Hyang Yamadipati hendak menyapanya, Sang Ibu Pertiwi sebagai manifestasi Kasih Sayang Abadi merengkuh dengan hangatnya cinta kasih. Subali hidup ketika menyentuh tanah. Lima energi dari empat penjuru mata angin segera menyatu pada pusat dan titik orbit Subali. Ia hidup tak kenal mati. Abadi. Langgeng tan kena owah ing gingsir.

Maha Sandhi Wara Dharma

Om Awighnam Astu Nama Sidham.

Salam sejahtera untuk mereka yang selama hidup mengingat makna kematian. Merekalah yang sering disebut lisan manusia dengan nama Pandhita, Arahat, Avatar, Mistikus, Wali, Bagavan, Suci, Sadhu atau kata-kata lain yang berdasanama. Berangkat dari kesadaran kecil tentang kehidupan, mereka memutus tali samsara (rantai kehidupan), mengorbankan separo kehidupannya untuk keseimbangan alam semesta. Melewati bhawa-cakra (tumimbal lahir). Meneguhkan hati untuk mengenal Ilahi.

Makanan mereka Wedha (pengetahuan), minumannya air Rta (hikmah), Nafasnya derap matram Gayatri (tasbih), perilakunya Dharma (kebajikan), pandangannya berupa muni (kebaikan), buahnya adalah Budha (kesadaran), puncaknya Brahman (Manifestasi Tertinggi). Demikian. Ada orang hidup tetapi mati, orang mati tetapi hidup. Ada orang hidup tak bisa menghidupi yang masih hidup. Sebaliknya orang mati masih menghidupi mereka yang masih hidup. Begitulah ironi dalam kehidupan.

Sadhu, sadhu, sadhu.

[1] Salah satu Sapta Paweling Sunan Drajat yang artinya Dalam menempuh perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan, tidak putus asa.

[2] Serat Wedhatama karya KGPAA. Mangkunegara IV pupuh ke 13.

[3] Penggalan Puisi ‘Pagi dan Malam’ karya Frinda Hairu Nisa dalam antologi Berlari Mengejar Bulan, Airlangga Surabaya, 2021, hlm 73.

[4] Penggalan Puisi ‘Rasa Bumi’ karya Putri Ari Hanifah dalam antologi puisi Jatuh hlm 11.

[5] Sang Indrajati, Kitab Wedha Mantra, (Solo, Sadu Budi, 1979), hlm 48